なぜ?こんなにも圧倒的に

改善が期待されるのか

改善が期待されるのか

さらに施術の効果を最大限に持続させるため、運動・栄養の観点からのアフターフォローを行なっています。

そのため当院の施術は圧倒的に改善が期待でき、痛みやつらさのない健康な状態が長く続くことを目指せます。

げんせいだ整骨院からのお知らせ News

-

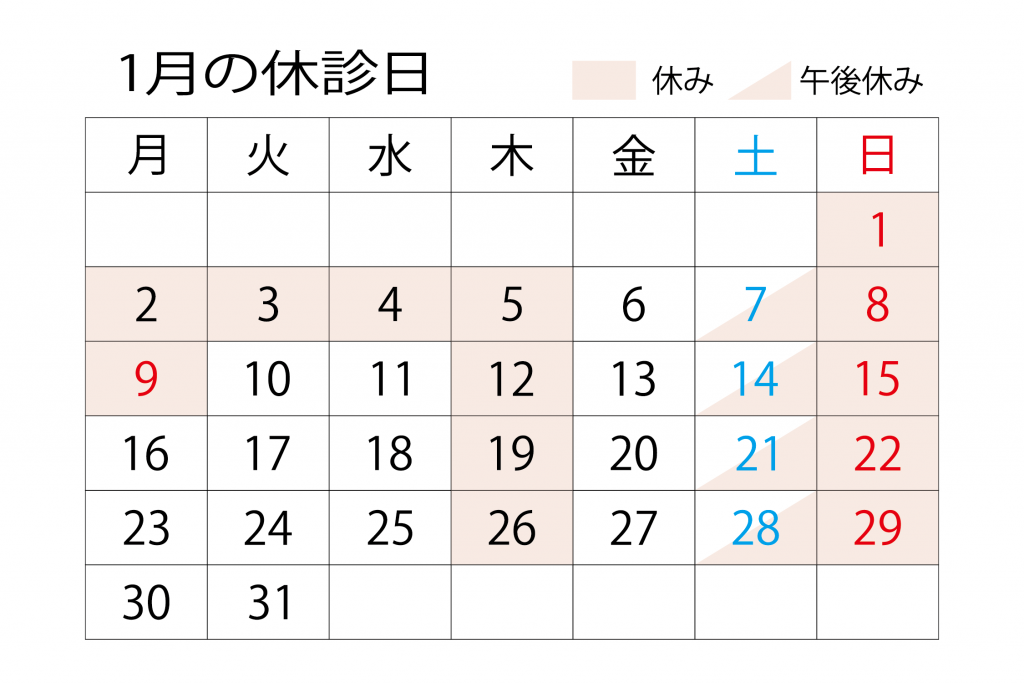

- 2022.12.20 今月の休診日 1月の休診日

1月の休診日は下記の通りです。

1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日、12日、15日、19日、22日、26日、29日

-

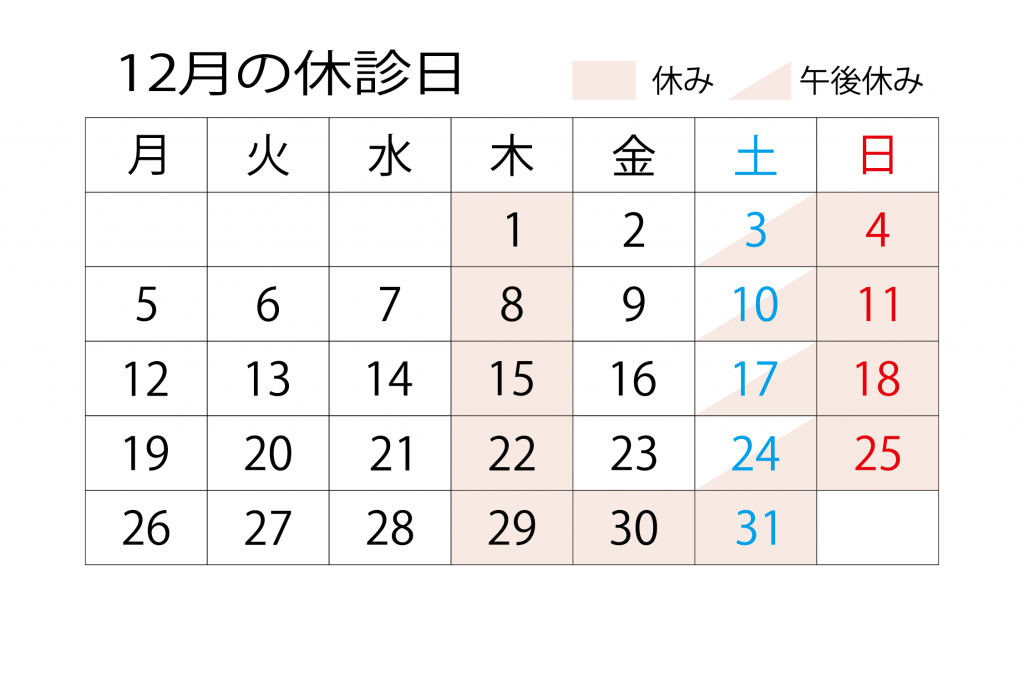

- 2022.11.20 今月の休診日 12月の休診日

12月の休診日は下記の通りです。

1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、29日、30日、31日

-

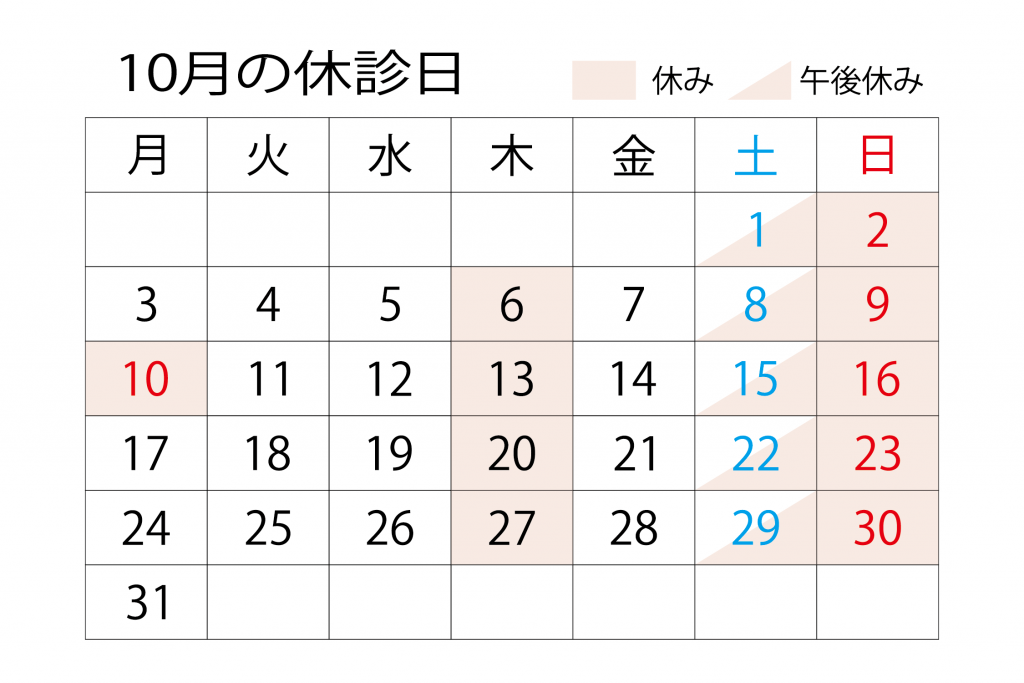

- 2022.9.20 今月の休診日 10月の休診日

10月の休診日は下記の通りです。

2日、6日、9日、10日、13日、16日、20日、23日、27日、30日

-

- 2022.8.20 今月の休診日 9月の休診日

9月の休診日は下記の通りです。

1日、4日、8日、11日、15日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、29日

-

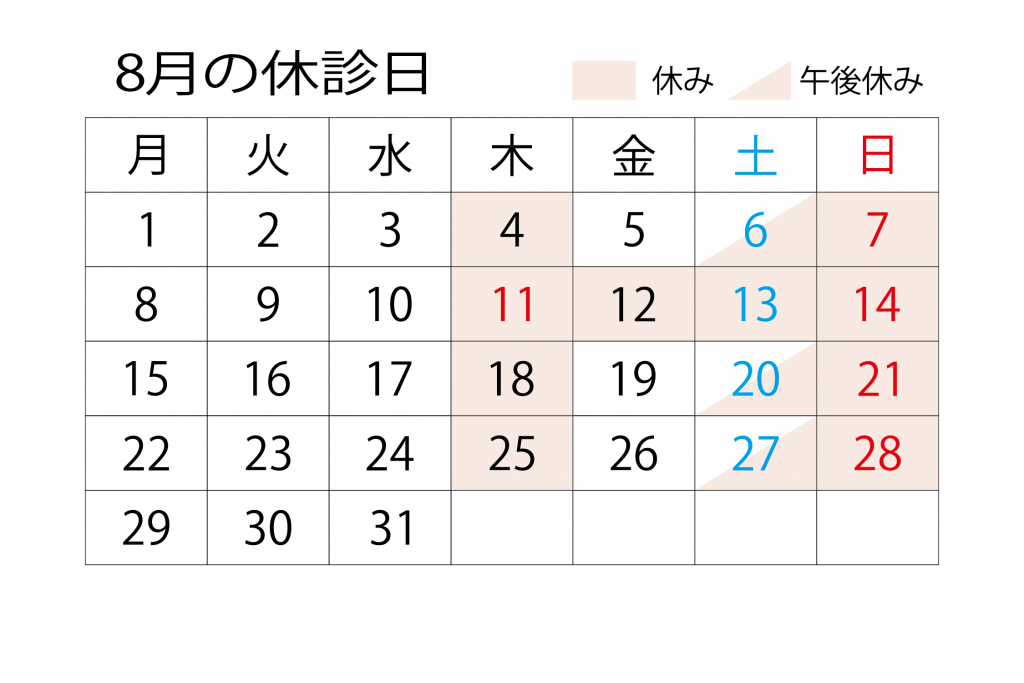

- 2022.7.20 今月の休診日 8月の休診日

8月の休診日は下記の通りです。

4日、7日、11日、12日、13日、14日、18日、21日、25日、28日